J'émigrai...

http://journalimaginaire.wordpress.com/

Lus cet hiver, les Calligrammes d’Apollinaire s’extasient sur les feux du front qui transforment le paysage en un territoire féérique ; il y voit des joyaux des profondeurs de son « palais du tonnerre », des femmes à la beauté éclatante, des signes « comme les lettres d’un livre », ils sont le journal d’un amour cosmique ( ce qui n’exclut pas la distance ironique du soldat bien conscient de ces braises venues rôtir le corps humain pour la terre anthropophage).

Dans le Paris de la même guerre, le narrateur de La Recherche évoque aussi des constellations nouvelles se mêlant aux étoiles, une lumière qui transfigure la ville et la change en ville orientale, comme si les citadins étaient plongés dans l’univers des Mille et une Nuits. C’est la lumière moderne des appareils photos capturant la beauté des monuments de Paris menacés.

-Lire Salammbô, se retrouver complètement ailleurs (une Carthage mythique, celle des sacrifices d’enfants à des dieux cruels, dépeinte dans une langue brillante comme des enluminures d’or sur un parchemin taché de sang, comme elle a été rêvée par des esprits fiévreux du 19e siècle) et se rendre compte que la réalité n’est pas si éloignée de cette pure rêverie littéraire, à mesure que la Tunisie et ses voisins occupent les colonnes des journaux de leurs révoltes et de leurs soubresauts au fil du mois de janvier

((car il faut un bon mois pour lire Salammbô, c’est une lecture qu’on peut interrompre – pas arrêter mais entrecouper de lectures moins hiératiques)

Salammbô est la fresque de la guerre opposant à l’issue de la première guerre punique l’armée carthaginoise aux troupes bigarrées de mercenaires levées pour combattre les Romains ; les Carthaginois ne veulent pas leur payer la solde promise et les mercenaires finissent par se rebeller et mettre les cités alliées à feu et à sang ; il faudra le génie stratégique d’Hamilcar pour rétablir péniblement la situation – et faire triompher finalement la cruauté la plus sacrilège – comme quoi heureusement l’histoire n’est pas toujours amenée à se répéter)

-Se préparer à faire l’expérience d’une forme d’ennui hypnotique ; la chair du texte, c’est la description des réserves d’Hamilcar, énumération de ses richesses, visite du maître jusqu’au fond d’une sorte de caveau plein de « myrobalon », de « bdyllium », de safran et de violettes, de gommes, de poudres, de fioles de verre, de branches de filipendule, de pétales de roses, où sur une cuillère d’électrum, on fait goûter un peu de malobathre, avant de percer des besoars avec une alène. C’est le récit des manœuvres militaires lors des batailles rangées, fantassins ou cavalerie qui viennent enrouler une aile, renfort d’éléphants hérissés d’armes qui tranchent les membres, que d’audacieux soldats transpercent avant d’être écrasés sous les bêtes qui choient, description des machines de guerre lors des sièges, projectiles lancés sur les assaillants, meules de moulin, pilons, cuves, plomb liquide, manteaux trempés de sang. C’est la description des troupes barbares, qui brandissant des queues de vaches au bout d’un bâton en manière d’étendards, qui équipée de carquois en poils de chats, menant des chiens hauts comme des ânes, qui portant des boucliers en cuir d’hippopotame, des mangeurs de sauterelles, de poux, de singes, venant sur des chevaux peints, des zèbres, des buffles. C’est surtout la description de supplices inouïs, de corps découpés, crucifiés, déchirés, déshumanisés au point de n’être plus qu’une forme complètement rouge, quand la maladie, comme celle du suffète Hannon, n’a pas commencé le travail de la guerre en couvrant la chair d’ulcères, d’appendices verdâtres, de tubercules de graisse.

-Cela ravive les souvenirs antiques de sacrifices à des dieux obscurs… les citernes de Carthage que les archéologues ont retrouvées… les armées enfermées dans des carrières ou des défilés rocheux qu’on laisse mourir de faim, de soif et d’infection à mesure que les lieux deviennent insalubres… les processions d’éléphants… le serment du farouche Hannibal, un serment de haine que son père lui fait prêter…

-Ne pas espérer se raccrocher aux personnages principaux, aussi beaux et froids que des statues. Certes il y a une histoire d’amour. Mais le fantasme du chef libyen Mâtho pour la fille (imaginaire) d’Hamilcar tient de la pulsion de mort, tandis que la princesse, tout occupée par d’obscurs tourments mystiques (ou sacrilèges) à l’égard de la déesse Tanit, entretient pour le mercenaire une attirance mêlée de haine (il a volé le voile de la déesse). C’est une vierge guerrière qui vient dans la tente de Mâtho (point culminant de l’intrigue) jouer les Judith pour sauver la ville et sans doute se perdre dans cette relation sadique.

De même, on découvre un Hamilcar torturé par l’amour paternel, qui le pousse à sacrifier un autre enfant qu’il s’abaisse à laver et parer lui-même, avant de l’envoyer au bûcher.

-Ecrit après Madame Bovary, Salammbô surprend par son absence d’ironie et son orientalisme furieux qui en fait une œuvre follement romantique. Mais on ne doit pas s’y tromper : si Flaubert se laisse aller à son goût pour le beau bizarre et l’horreur, il y a la même passion du détail, du vrai, et surtout la même distance avec les héros, observés comme des cobayes, décrits avec une sensualité mêlée d’effroi. On comprend que le siècle de Flaubert ait été fasciné par le corps révélé de Salammbô, lové prêt d’un serpent malade, pris dans l’étreinte furieuse du Barbare au milieu des spasmes d’agonie des captifs ennemis. C’est sans doute dans cette hypocrisie que se situe l’ironie de Flaubert, dans cet érotisme maladif permis parce que mis à distance par les siècles et les mers.

-En bref, c’est horrible et admirable. C’est à lire absolument.

Des livres ? j’ai lu du court, de la nouvelle conclue avant de s’endormir ou dans la vapeur d’un thé.

Des nouvelles grappillées de Maupassant. Je me suis rendue compte que je n’avais jamais lu Boule de suif, cette nouvelle hautement savoureuse où l’on partage des victuailles dans une diligence retardée par la neige (puis par les ordres d’un Prussien qui veut que la courtisane Boule de Suif lui cède, et-c’est-comme-ça). Un peu trop primairement anti-bourgeois (quels personnages détestables, les voyageurs qui se pourlèchent les babines des provisions de la cocotte avant de la jeter en pâture au Prussien), mais bien quand même.

Des articles de Robert Desnos sur Jacques l’Eventreur (publiés par les éditions de L’Herne, merci Babélio !) : le poète y raconte dans une prose pleine de suspense et de pittoresque les crimes monstrueux avant d’appâter le lecteur avec un témoin qui a joint le journal : il a connu Jacques l’Eventreur… Le poète joue au reporter et se plaît à laisser imaginer qu’il a peut-être côtoyé là quelques heures l’insaisissable assassin. Lu pour voir aborder le crime d’une autre façon que dans From Hell, que j’ai adoré, ce petit opuscule est savoureux par son atmosphère noire et poétique, et pour le rôle que se donne le narrateur, journaliste en quête d’un improbable scoop… Le meurtrier, à la façon surréaliste, tue pour le geste, par défi contre les timorés. Une variation intéressante.

Des nouvelles de madame de La Fayette, dont les héroïnes sont les esquisses de la vertueuse Mme de Clèves, s’élevant par un effort surhumain au-dessus des passions humaines. Si La Comtesse de Tende est encore un peu fade (malgré les grands sentiments, et parce que la nouvelle est tout entière habitée par l’orgueil plus que par l’amour ou la vertu), La Princesse de Montpensier offre quelques scènes magnifiques (dont l’apparition féérique de l’héroïne sur l’eau devant son amant et celui qui deviendra son rival) ; les plus fidèles sont les plus châtiés, dans une conclusion cruelle qui condamne encore la passion et n’offre aucune échappatoire aux héros.

Un court « roman » d’Annie Ernaux, La Honte, cherchant à retrouver la source de ce sentiment d’indignité (cette exclusion du paradis de l’enfance) qui l’habita après qu’un dimanche elle comprit que son père avait voulu tuer sa mère, dans une crise de rage.

Et vous savez ce que j’ai trouvé, me reposant d’une longue marche chez mon bouquiniste ? une nouvelle de Kazuo Ishiguro, Un village à la tombée de la nuit (elle devait être offerte avec je ne sais quel journal). Ecrite semble-t-il après les Vestiges du jour, son écriture est beaucoup plus abstraite que celle des romans, et la nouvelle (inspirée dit la post-face de la chute du mur de Berlin) reste opaque, résiste : un homme revient dans un village où il fut jadis influent. Il n’est pas reçu avec l’admiration qu’il suscitait jadis, sauf par la jeunesse, fascinée (mais qu’il n’arrive pas à suivre). Ses retrouvailles avec un ami d’enfance nous le montrent sous un jour assez négatif. Assez kafkaïenne, la nouvelle m’a intéressée sans totalement me séduire, déroutée par des zones d’ombre qui ne me rebutent pas mais me laissent un peu sur ma faim… C’est sur cette rareté ishigurienne que je vous laisse…

Je prenais la route la plus longue pour rentrer (tout droit à travers la campagne). Je passais chercher des résultats d’analyse, numération, valeurs de référence, mUI/mL et j’écoutais Chloé Delaume invectiver son corps qui n’avait pas cédé, revendiquer la mort, enfin, après des tentatives toujours avortées, par la voix de trois comédiennes jouant Eden matin, midi et soir pour France Culture. C’était drôle et macabre, cette analyse de la thanatopathie, la maladie de la mort. Le lendemain, à la sortie d’un tunnel, l’une des récitantes s’aperçut que c’était peut-être là l’Eden, puisque personne ne venait dans la chambre la déranger, la supplier de vivre. Je m’engageai sur l’autoroute en les sachant apaisées.

Si je devais désigner le musée que je préfère à Rouen, ce serait sans doute le musée Flaubert et d’histoire de la médecine. Le musée ne paie pas de mine de prime abord, mais il recèle de curieux trésors. J’aime sa façon d’associer à égalité le grand auteur normand et le souvenir de l’Hôtel-Dieu, a priori fort éloignés ; évidemment, ce rapprochement n’est en rien absurde, puisque Flaubert a passé sa jeunesse dans les pièces que l’on visite, son père, Achille-Cléophas, étant un chirurgien et un professeur fort apprécié des Rouennais. Sa correspondance témoigne de l’importance de cette proximité de la mort dans sa formation, particulièrement lorsque, en 1832, le choléra sévit à Rouen, dans la grande salle reliée à l’appartement des Flaubert par l’office. Et l’on peut tout à fait lire Flaubert à la lumière de cet environnement médical, le métier de Charles Bovary, l’opération du pied-bot, les sottises de Bouvard et Pécuchet, les hallucinations de Saint-Antoine, les lumières de l’apothicaire Homais. De même les dernières salles consacrées à la puériculture évoquent la scène de la visite d’Emma chez la nourrice de Berthe, elle élégante et pâle, courtisée par Léon, et la ferme de la nourrice pestilentielle et en rien romantique, la petite peut-être sanglée dans un petit lit à bascule que l’on pouvait actionner du pied, comme le poupon qu’on peut voir au musée.

Figurez-vous que depuis cet été on peut voir dans la chambre natale de Gustave une réédition du papier peint décorant cette chambre lorsque le nourrisson poussa ses premiers vagissements ! il y a même un fragment du véritable papier, conservé à la bibliothèque ! connut-on déjà proposition culturelle plus alléchante ? c’est un papier à fleurs du XVIIIe, qu’on poserait assez sereinement dans sa propre chambre. Fin du fin, on nous donne le plan de la maison où grandit Flaubert (maintenant les pièces servant de salles d’exposition ont un peu perdu de leur particularité) et on éprouve le petit frisson indiscret du visiteur en quête d’appartement cherchant cette fois non pas à imaginer comment ça pourrait être si on y vivait, où on mettrait le bureau, et la table basse, mais à se peindre comment ça pouvait être avant, avec la grande table noire, la bibliothèque médicale au fond, le billard où les enfants répétaient des scènes de théâtre.

Mais surtout il faut se laisser aller au plaisir du bric-à-brac. S’amuser des citations disséminées du Dictionnaire des idées reçues (Constipation : tous les gens de lettres sont constipés. Mercure : tue la maladie et le malade.) Avoir un petit sursaut en s’apercevant qu’absorbé par la gravure représentant des squelettes prenant des positions avantageuses on s’appuie sur le cercueil de plexiglas d’une momie qui braque sur vous ses yeux de verre, en se trouvant nez à nez avec les pinces qui servaient à l’extraction de calculs rénaux ou avec le rictus des moulages phrénologiques de criminels guillotinés. Ou la collection d’échantillons coprologiques permettant d’identifier les maladies infantiles. Un vrai musée des horreurs ! Mille détails oubliés d’une fois sur l’autre se disputent mon attention comme ce Saint Antoine représenté avec un cochon et des flammes évoquant le mal des ardents (on se tournait vers saint Antoine pour le guérir).

J’ai prolongé ce plaisir avec un petit livre où l’on apprend que le père de Flaubert avait fait placer un buste d’Esculape devant sa maison, où l’on peut relire tranquillement les premières lettres de l’écrivain à 9 ans (plaines de fautes d’accord) et où l’on découvre ce qu’était un gros chahut dans un lycée au XIXe siècle : grève de la confession, coups aux maîtres d’étude, barricade à l’internat… eh bien !

Je l’avais pris en photo un après-midi d’été en compagnie de la « cafetière miraculée » (celle qui occasionna un intense brainstorming un dimanche à Berlin pour décider comment la transporter, accompagnée de ses tasses, soucoupes, pot à lait sans renoncer à flâner devant la East Side Gallery, puis qui effectua, tapie dans une valise, un superbe vol plané avant de gagner les soutes de l’avion du retour) ; le matin, les larmes coulaient sur les dernières pages du Portrait de Margaret Ogilvy par son fils, un livre d’une grande tendresse et drôlerie que James Matthew Barrie consacra à sa mère. Où l’on découvre des enfants tout entiers dévoués à apaiser la peine de celle qui perdit un fils, si parfait que l’auteur s’ingénierait toujours à tenter de compenser ce deuil. Margaret Ogilvy est le génie familier de la maison, liée à ses enfants par des rapports malicieux, feignant de ne pas se passionner pour les romans de Stevenson pour ne pas blesser son écrivain de fils, tâchant de contourner comme une enfant maligne les interdits posés par ses enfants si soucieux de sa santé. C’est ainsi que l’imagine encore le narrateur lorsqu’elle disparaît, sous les traits de la petite fille qu’elle fut, portant à travers les prairies son pique-nique à son père. Il ne cache pas la part qu’elle prend dans son inspiration, c’est à partir des souvenirs maternels qu’il compose ses premières chroniques, et sa mère croit bien rouler l’éditeur en lui vendant ces récits locaux qui lui paraissent indignes de devenir littérature… Nous devons cette douce lecture à Céline-Albin Faivre, c’est-à-dire à Holly, qui ne cesse d’œuvrer, ici en traduisant ce récit inédit en France, à la (re)découverte des œuvres de Barrie…

C’est au souvenir d’un article d’Holly encore que je me précipitai à l’une des séances de Pique-nique à Hanging Rock, un film durablement hypnotisant de 1975 qui a sans doute été l’une des sources d’inspiration de Sofia Coppola quand elle a imaginé Virgin Suicides. Même caméra indiscrète et fascinée parcourant les chambres d’un pensionnat féminin où, un matin de Saint-Valentin au début du siècle, on s’écrit des mots d’amitié à jamais tout en nattant, tressant, serrant les liens des corsets, dans la blancheur des corsages et la candeur de l’adolescence. Même impression d’une troupe opaque de jeunes filles en fleurs, dont le visage emblématique est celui de Miranda, aussi belle qu’une déesse de Botticelli. Même fascination désespérée de la part de garçons qui voudraient les sauver, mais ne peuvent approcher leur secret. Le drame se noue lors d’une excursion au pied d’un pic rocheux qui semble attirer mystérieusement les jeunes filles ; le soir, trois d’entre elles, ainsi que l’une de leurs professeurs, demeurent introuvables… Même cruauté, même misère chez les jeunes filles qui restent, qui ne peuvent supporter la disparition de Miranda, comme s’il leur fallait renoncer à on ne sait quel espoir de bonheur et de pureté. Le monde d’après est celui de la bassesse et de la mort...

Hasard ! coïncidence ! je repensai à Miranda et à ses amies évanouies cet après-midi après quelques pages de L’excursion des jeunes filles qui ne sont plus (Der Ausflug der toten Mädchen) d’Anna Seghers ; le propos est infiniment plus politique : Anna Seghers écrivit cette nouvelle en 1943-1944 alors qu’elle avait fui le nazisme jusqu’au Mexique. Elle y évoque le souvenir d’une excursion sur le Rhin, avec sa classe, mais se superpose à ces souvenirs lumineux la prémonition du destin des jeunes filles qu’elle aimait. L’adolescence y est encore montrée comme un paradis, l’âge de la tendresse (celle qui unit par exemple ses amies Leni et Marianne, l’une s’appuyant sur l’autre sur le bateau ou la recoiffant), de la tolérance et de l’altruisme (incarné par Gerda, qui s’éclipse pour soigner un jeune garçon), de l’amour inconditionnel (comme celui qui unit Marianne à Otto Fresenius – la classe de jeunes filles croise une classe masculine), du respect voire de l’adoration (pour l’une des institutrices, la jeune mademoiselle Sibel). Mais la narratrice double ce souvenir de l’évocation du destin des jeunes filles et de leurs amis : tous vont mourir, victimes de la Première Guerre Mondiale ou du national-socialisme, mais surtout toutes les valeurs qu’ils incarnaient se fracassent, certains renonçant à leurs idéaux au nom du pragmatisme, de l’ambition, d’autres fauchés par les bombardements, poussés au suicide par les dénonciations… C’est la désintégration d’une communauté idyllique par la haine et l’intolérance que peint Anna Seghers, évoquant de la même écriture à la fois sèche et nostalgique les bourreaux et les héros, cherchant à comprendre comment les beaux adolescents ont accepté la déchéance…

Il y a des livres dont on se fait toute une joie. On grogne quand on ne les trouve pas chez le bouquiniste, on re-grogne quand ils sont absents des rayons du libraire… et quand on se rend compte qu’ils vous attendaient bien sagement à la bibliothèque, qu’ils vous tiendront compagnie pendant la fermeture estivale, on en est tout réjoui. Par exemple, Elles se rendent pas compte de Boris Vian. C’est un Vernon Sullivan, en fait, qui raconte comment un beau mec, Francis, vole de guet-apens en castagne en volant au secours de son amie Gaïa, une fille suffisamment jetée pour s’apprêter à épouser son dealer, lequel est manifestement homosexuel (splendeur et misère des riches héritières). Ce sera l’occasion pour Francis et son frère Ritchie d’affronter le gang lesbien de la sœur dudit trafiquant ; « elles se rendent pas compte », grommelle à tout propos notre héros, en butte à toutes ces droguées-perverses-masochistes-et j’en passe. On devine, j’espère, que l’intrigue n’est pas d’une colossale fraîcheur ; les preux chevaliers remettant dans le droit chemin des jeunes femmes sexuellement égarées (et liquidant les brutes hommasses ou les vénéneuses castratrices) ont un joli côté beauf... C’est pour rire, c’est pour pasticher le roman noir, mais je m’explique mieux que ce roman de Sullivan soit moins connu que J’irai cracher sur vos tombes : il n’a rien d’inoubliable. Le narrateur a le désagréable tic de commencer presque toutes ses phrases par « je » fais ceci ou cela, dans un effort monotone et inutile pour suggérer une action effrénée. Il interrompt très régulièrement son récit par des ………………. qui éludent les scènes un peu zosées. Alors il a rempli une après-midi pluvieuse ; mais les vacances et leurs hasards littéraires, c’était mieux que la fantaisie forcée de ce petit roman.

Par exemple, question …………, il paraît bien pâle par rapport aux Dessous de la littérature (pastiches cochons de Christine Brusson), que l’on soumit à mon appréciation. L’auteur y compose une amusante histoire de la littérature, revisitant Jules Verne, la comtesse de Ségur, Montesquieu ou Proust en imaginant la scène érotique qu’ils auraient pu ajouter à leur œuvre ; il faut passer la couverture (un Baudelaire en jarretelles…) pour goûter ces exercices de style qui marient sensualité et humour. C’est une belle déclaration d’amour à la chair et au texte, qui révèle aussi quelques petits maîtres curieux, auteurs de romans utopiques ou romantiques mineurs.

Question style, au contraire, Fleur noire de Kim Young-Ha se défendit à peine mieux que le roman de Vian. Epopée d’une émigration de Corée au Mexique au début du vingtième siècle, le roman fait cependant oublier ce défaut (peut-être dû à la traduction ?) par son caractère foisonnant, ses personnages attachants issus de tous les milieux, le récit de leurs dérives dans une société esclavagiste, la collusion ces deux mondes étranges que sont la Corée (et ses traditions ancestrales) et les haciendas mexicaines. Roman d’amour, roman d’aventures, roman historique (c’est une histoire vraie) et politique, c’était une parfaite lecture de l’été, dévorée sur la route, le voyage lent et nauséeux des 1033 aventuriers sur les eaux du pacifique ayant pour écho les kilomètres d’asphalte entrecoupés d’arrêts sur des aires inondées de soleil où l’on finit les muffins du début de l’été. Je me souviens aussi de la troublante coïncidence entre la lecture d’un chapitre sur les violences de la guerre civile, durant laquelle l’un des personnages (un voleur roublard rattrapé par son destin) est crucifié devant une église avec le maître fanatique religieux qu’il a toujours soutenu, et l’arrivée dans un village martyr (on marche jusqu’à l’église, revenus plus de soixante ans en arrière ; les décombres des échoppes, encore meublées de squelettes de lits ou de machines à coudre, évoquent un Pompéi de cauchemar, détruit par une rage humaine et non par quelque catastrophe naturelle ; sous le soleil, la ville fantôme est béante ; on se rappelle quelques séquences du Vieux Fusil, revu cette année ; à la librairie il y a le journal de l’une des institutrices, qui comptait bien poursuivre ses études).

Une autre ville fantôme, fictive, m’avait hantée quelques jours avant : la Babylone de Carnivàle, une série dont le visionnage a été sporadique mais marquant. On y retrouve l’atmosphère saltimbanque et inquiétante de Cristal qui songe et de Freaks. Malheureusement inachevée, la série conte le parcours initiatique d’un jeune homme bourru qui a le pouvoir de soigner (mais forcément ça a son revers) ; en parallèle, le frère Justin en Californie se révèle de plus en plus inquiétant en cherchant à suivre les injonctions divines. Roulottes baroques, foules en transe, atmosphère étouffante des états confrontés au Dust bowl, misère et douceur. J’y aime les hommes boiteux ou mutiques et les femmes fortes et plantureuses, à l’image de la meneuse de revue Rita Sue, magnifiquement filmée, ou de la femme à barbe si élégante. Mais l’épisode le plus fascinant est celui de la justice des forains dans cette ville minière, Babylone, que la vie semble avoir désertée, jusqu’à ce qu’une armée étrange de mineurs viennent assister aux spectacles de Carnivàle, et particulièrement au strip-tease des filles de Rita Sue, ce soir fatal…

Un soir encore je suis tombée dans un Espèce d’espaces, à la suite de Perec ; il est difficile de sortir de cette étude à la fois rationnelle et intime des espaces de la vie quotidienne (le lit, la chambre, le quartier…) et de la vie d’écrivain ou de lecteur (la page). Ça donne envie de faire des listes, comme celle des lieux de l’été :

-le Strandbar en face du Bode Museum (même si les serveurs ne sont pas franchement charmants) juste après un bon concert d'Olinka Orphea, la chanteuse slovaque en quête d’Orphées et en voie de slovaquiser son contrebassiste allemand (miracle, la métamorphose se produisit ce soir-là, et moi j’étais contente de ne pas m’être complètement dégermanisée pour comprendre un peu son drôle de show) ; sur la plage le long de la Spree maintenant des couples un peu trop nombreux valsent maladroitement ; c’est déjà le dernier soir, à côté de moi Vanessa rêve de photographie (il faut goûter son Zupfkuchen) ; bientôt nous passerons devant le Tränenpalast et ce sera le moment de partir

-dans un petit village de campagne sans clôture ni barrière, la petite rue que traverse une femme en noir qu’on croirait sortie d’un conte de sorcière ; c’est là aussi qu’habitait un assassin. « Je te prêterai le Détective », me dit celle qui sait toutes les légendes. « Il tue pour un arrosoir » sous-titre Détective. On voit une photo du fils de l’assassin avec sa chienne, nommée Finette. Dans une autre rue, on peut ramasser des baies de sureau et faire une première gelée.

-dans un autre village où je trouve presque tout de suite des photos de Colette (réfugiée ici pendant la guerre, elle semble y avoir très bien mangé !), où les cyclistes en tenue reprennent des forces en visitant des expos pointillistes installées dans des églises presque en ruine ; même s’il ne fait pas toujours assez beau pour aller à la piscine

-et puis aussi partout à vélo dans Berlin, à la terrasse d’un restaurant russe le dimanche midi en réglant les appareils photo ou en lisant les partitions trouvées aux puces, au bord de la Manche les soirs quand le ciel devient rose ou l'après-midi quand les chats se prélassent au soleil, dans le jardin les mains tachées par les mûres…

Elles sont loin, déjà, les journées de juin passées à essayer de dominer la toux du début d’été, tout en écoutant des réponses surprenantes (« J’aime particulièrement Les Chats de Baudelaire, la première version. Parce que la description me rappelle le chat de mon enfance. »). J’avais toujours l’impression d’arriver la dernière et d’être seule à traverser le grand parc discrètement hanté par des chats, justement, croisés au détour de bosquets ou surgissant de dessous une voiture, jusqu’à une salle où une main bienveillante avait laissé une assiette débordante de petits croissants à côté d’un café très correct. Le midi, il y avait des rires et le patron de la brasserie arborait les couleurs de la France sur les joues (c’était la coupe du monde).

Je ne dormais pas assez et les jours hors du parc je lisais dans le jardin (enfin les beaux jours) des nouvelles coréennes envoyées par Patoumi, avec toute la perspicacité qui est la sienne. Le recueil d’Eun Hee-Kyung s’appelle Les boîtes de ma femme, mais le titre pourrait être : comment ne pas vivre en couple. Les cinq histoires sont des variations sur les désillusions de la vie conjugale en Corée (surtout les premières), l’amour n’existe qu’avant le mariage ou hors mariage. L’une des héroïnes est même délivrée par la mort de son époux qui lui permet de devenir plus séduisante, plus autonome. Les dernières héroïnes choisissent le mariage comme un pis-aller après une déception : il est plus facile de se marier, et on peut très bien vivre seule – en couple. Cela tient en partie aux coutumes de la société coréenne (certains maris restent très tard au travail, s’enivrent avec leurs collaborateurs ; le mariage peut être arrangé par les familles), mais cette atmosphère douce-amère (les véritables couples se disloquent sur des malentendus, des pudeurs) a bien sûr quelque chose d’universel ; l’autre est insaisissable et quand on essaie de renouer le fil de la relation il n’en demeure pas moins opaque.

Je m’extasiais sur l’écriture, précise, fluide, assez différente, à lire en traduction, des intonations coréennes entendues dans les films ou les cours. En flânant dans une boutique que j’affectionne particulièrement et où l’achat le plus cohérent serait celui du magasin entier (jolie vitrine lumineuse, mobilier, vêtements vintage, œuvres exposées, grands panneaux scolaires, cartes d’amoureux oubliées sur d’antiques présentoirs), j’ai trouvé cette petite carte publicitaire pour un spectacle déjà passé qui m’a paru le parfait marque-page.

La photo a été faite bien plus récemment, alors que (une histoire de placards à vider) j’avais fait de la purée d’azukis et trouvé une recette de muffins chez les chéchés. Bien après la récolte astronomique de framboises, les longs moments penchée les cheveux dans les feuillages à cueillir les fruits bien cachés et à repousser les branchages exubérants. Comme la première confiture de l’année s’est révélée un peu décevante (une question sans doute de temps de cuisson car j’avais mélangé de la rhubarbe, des groseilles, du cassis et des framboises), ma recette fétiche a été le sirop de fruits rouges, une recette idéalement paresseuse (laisser reposer des fruits un peu chauffés, les baies doivent s’être ouvertes, avec du vin rouge pendant deux jours, avant de faire bouillir avec un poids de sucre équivalent à celui du liquide). Le plus difficile est de mettre en bouteille (la cuisine et moi finissions toutes sucrées).

Ensuite ce fut le temps des concerts de rue. Jeunes femmes en robes de couleurs vives chantant les plaisirs de la vie libre et du braquage de banque (et la nécessité de sortir la lessive assez vite après l’arrêt de la machine pour l’époux abandonné) devant un hospice de briques lors du festival de théâtre de rue (avant débauche un peu vaine de plumes d’ange à la nuit tombée) ; jazzmen devant lesquels se pressaient garçons aux chapeaux de paille et filles aux dos-nus sur peau ambrée, enfants gouailleurs et professeurs de musique ; concert-monstre dont on n’entendait pas bien les paroles après un verre de saint-amour (l’occasion de goûter leurs restaurants préférés, l’afghan dont le patron parle vin avec tant de passion, et les tagines aux fruits qui font aimer le mouton) ; concert au bout de la plage un soir de pluie côtière après avoir un peu trop marché, des chansons d’amour et de soleil qui réchauffent les retrouvailles de deux amis perdus de vue comparant leurs goûts d’aujourd’hui et leurs parcours amoureux, cependant qu’un amateur de jazz me laisse une place sous le parasol-parapluie, parce que décidément je n’aurais pas dû mettre cette robe en coton léger.

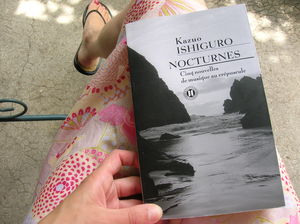

De concerts estivaux sur des placettes italiennes il est question aussi dans deux des cinq nouvelles du dernier livre de Kazuo Ishiguro, Nocturnes, mais ce ne sont pas mes préférées. Enfin, tout de même j’aime beaucoup la première (où l’on découvre pourquoi Tony Gardner, un crooner un peu dépassé, donne une sérénade vénitienne qui fait pleurer son épouse Lindy). Ce n’est pas un roman, mais c’est un recueil cohérent car toutes les nouvelles parlent de musiciens plus ou moins talentueux ou de mélomanes, la plupart arrivés à un stade de leur vie ou de leur carrière où ils s’interrogent sur la possibilité de retrouver un second souffle, les compromis qu’ils ont faits ou sont prêts à faire pour rebondir. C’est profond, existentiel, mais la nouveauté c’est que l’humour, sous-jacent dans les romans précédents (le majordome Stevens sait se mettre dans des situations bien embarrassantes parfois, en lisant très sérieusement un roman à l’eau de rose, par exemple), est ici pleinement exploité, qu’il s’agisse de réparer ses coups de sang, de se venger d’un client acerbe ou de récupérer un trophée égaré dans des cuisines, dans la nouvelle que je préfère. « Nocturne » se passe dans un hôtel de luxe où sont installés les patients d’un chirurgien renommé. Un talentueux saxophoniste de jazz y séjourne, le visage masqué par des bandelettes, espérant que son nouveau visage fera décoller la carrière qui est en train de lui échapper ; il y rencontre précisément la frivole Lindy Gardner, ancienne starlette habituée des bistouris (et donc (ex-)épouse de crooner). C’est une façon de confronter tout en douceur artiste de l’ombre et ambitieuse pleine d’énergie en un duo loufoque dont la conclusion ne manque pas d’une certaine ambiguïté. La rencontre des deux masques dans l’hôtel labyrinthique et en partie en rénovation (comme eux) a un petit côté « Yeux sans visage » (en plus ludique mais tout aussi poétique) qui m’a beaucoup plu.

C’est à cette occasion (grâce à la librivore) que j’ai découvert qu’Ishiguro avait écrit les paroles de certaines chansons de Stacey Kent, dont « Breakfast on the morning tram » qui imagine une rame de tram où les cœurs brisés peuvent se consoler avec des pancakes à la cannelle tandis que le jour se lève.

Découvrez la playlist Kazuo Ishiguro avec Stacey Kent

Ce fut un concours de circonstances. Je commençai la lecture d’À l’ombre des tours mortes d’Art Spiegelman le matin où je devais rendre le volume à la bibliothèque. Il était très tôt, je toussais, c’était sûr je n’allais pas me rendormir, il faisait sombre mais j’avais vraiment la flemme d’ouvrir les volets, alors je commençai par les planches et non par la double page de témoignage. Le célèbre auteur de Maus raconte, avec la force qu’il déployait dans sa BD sur les camps, le jour de l’attaque aérienne contre le World Trade Center. À son tour, l’impression d’être une souris prise au piège. L’incrédulité des touristes, le nez levé comme s’il s’agissait d’un spectacle. La course vers Ground zero pour aller chercher sa fille dans son lycée juste au pied des tours. Lui essoufflé (tabagie), sa femme hystérique. On leur envoie d’abord une fille qui porte le même nom que leur enfant ; l’étude de son emploi du temps est retardée par une coupure d’électricité. Ils entendent des annonces comme : « en raison des circonstances, toute sortie hors de l’enceinte de l’école est interdite pendant la pause déjeuner. » Personne ne réalise et leur fille finalement retrouvée ne prend peur que quand elle les voit. Et puis il raconte ce qui se passe ensuite : son attachement à New York alors qu’il sent chez les Américains non-New Yorkais une indignation abstraite, sa décision de rester même si le lieu est sans doute très pollué, parce que sa fille n’a pas envie de changer de lycée. Et puis la méfiance tous azimuths, envers les juifs aussi. La mascarade de Bush. Dans le récit du jour lui-même, on se rend compte de la difficulté à prendre la mesure de l’importance de la catastrophe, de la petitesse des réactions humaines, de leur absurdité surtout. Il raconte que la façon de surmonter le deuil de beaucoup de New Yorkais fut de se plonger dans des poèmes, lui en revint aux origines de la BD et le volume se clôt sur des planches anciennes offrant des situations en miroir avec celle de l’Amérique d’après le 11 septembre : l’un des héros ne peut dormir sans avoir étayé la tour de Pise, un vieux prêcheur contre les blagues de deux garnements qui voulaient utiliser de la dynamite un 4 juillet… Les planches signées Spiegelman sont hallucinantes dans leur construction qui cherche à susciter chez le lecteur le sentiment de déroute, d’incompréhension de celui qui fut pris dans ces événements dénués de sens, tandis que les dernières forment un contre-point poétique (même si les héros sont mal connus des lecteurs occidentaux, je n’ai reconnu que le génial Little Nemo).

Une double page se charge de présenter ces personnages oubliés. J’étais en train de lire ces passages fort intéressants (le soleil était plus haut dans le ciel) lorsque je fus interrompue par deux félins venus m’offrir, dans mon bureau et à l’heure du petit déjeuner, un oisillon agonisant. Je tentai d’abord de m’illusionner sur la nature du présent, mais un vol de plumes et un petit cri caractéristique ne me laissèrent aucun doute. Je jetai mon livre, épouvantée, m’enfuis du lieu du crime et entrepris de réveiller la maisonnée de mes cris. Une course-poursuite dans ma bibliothèque aurait pu durer des heures (j’ai vu mes chats savourer longtemps dans le jardin le plaisir de l’attente), mais cette fois lorsque mon sauveur intervint, il ne restait plus grand-chose de la victime. Dans l’heure qui suivit, j’éprouvai une forme de répugnance à reprendre la lecture du livre de Spiegelman là où je l’avais abandonnée. Voilà comment je ne terminai pas tout à fait À l’ombre des tours mortes et comment je fis l’expérience dérisoire de deux missiles lancés contre le petit nid douillet que j’avais installé dans mon bureau. Je ne me montrai dans ces circonstances pas plus héroïque que l’illustrateur.

Un curieux Echenoz (un auteur que je n’avais jamais lu) : Un an raconte l’errance de Victoire, de Paris qu’elle quitte en février à Paris qu’elle rejoint en stop presqu’un an après. Entretemps, elle a perdu son argent et découvert le quotidien des exclus de la société.

Curieux roman par ses personnages : Victoire s’en va, sous le coup d’une culpabilité vague (elle s’est réveillée aux côtés de Félix mort, et ne peut s’expliquer ce qui lui est arrivé), et porte un prénom bien étrange pour une héroïne qui sombre ; le roman est entrecoupé des apparitions d’un certain Louis-Philippe, qui semble toujours parvenir à retrouver l’héroïne et qui se révèle mort à la fin ; d’ailleurs, Félix… ; et d’autres personnages ne sont désignés que par des surnoms (Gore-Tex) ou des noms qui ne leur conviennent pas (Poussin).

Curieux aussi parce qu’il nous entraîne de société en société, à la suite de Victoire : d’abord choyée par une propriétaire peu regardante dont les mouvements se suspendent au-dessus des objets, comme pour ne pas les toucher, elle devient presque membre d’un groupe de jeunes avec ses rivalités, puis expérimente la vie solitaire et presque sauvage à vélo dans la campagne, puis s’associe à un couple de SDF doux avant d’être recueillie par un couple homosexuel en rupture avec la société… En train, en stop, à pied, à vélo, Victoire arpente le sud de la France, instable, sans but, et certains bas-fonds contemporains, nés de la pauvreté.

Pour unifier tout cela (ou pas), il y a la langue étrange d’Echenoz, à la fois précieuse, précise et pleine de ruptures de tons, dont l’évocation des deux hommes des bois donnerait un bon aperçu : « La voix de Castel était un peu cassée, lyophilisée, sèche comme un échappement de moteur froid, quand celle de Poussin sonnait tout en rondeur et lubrifiée, ses participes glissant et patinant comme des soupapes, ses compléments d’objet dérapant dans l’huile. »

***

Il y a un an c’était la silhouette de Michael Jackson inanimé qui s’affichait sur tous les écrans ; je serais à peine surprise s’il réapparaissait, comme Félix, comme si de rien n’était.

Il y a un an, juin au jardin à cueillir des framboises.